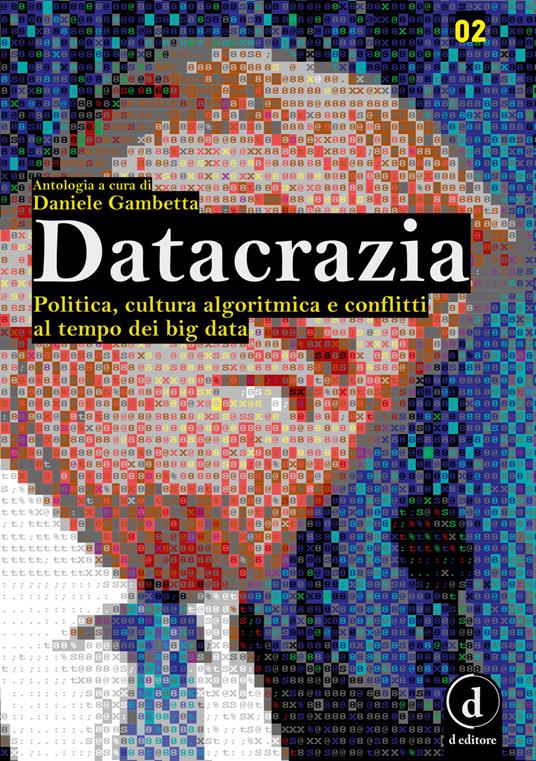

I dati sono il sangue dell’intelligenza artificiale. È così che Nello Cristianini parla del motore dell’IA. Per intendere che sono i dati la materia grezza da cui la macchina estrae le proprie predizioni e decisioni. Il professore italiano che insegna intelligenza artificiale all’Università di Bath lo dice in Datacrazia. Politica, cultura, algoritmica e conflitti al tempo dei big data (d editore) un libro del 2018, precedente alla sua famosa trilogia per i tipi de Mulino: La scorciatoia (2023), Machina Sapiens (2024) e Sovrumano (2025), sollevando una questione su cui non sembra avere cambiato idea. O, almeno per quanto riguarda il valore dei dati, che devono essere precisi e affidabili, per consentire alle macchine di «pensare». Pensare come preconizzato da Turing, e cioè nel senso di macchine in grado di simulare un comportamento intelligente, come poi si riveleranno capaci di fare, senza ritenere però che sia lo stesso «pensare» degli esseri umani.

Il libro che è una raccolta collettanea a cura di Daniela Gambetta, e affronta i risvolti socio-politici della gestione dei dati – dalla produzione creativa digitale all’incetta che ne fanno i social network – per arrivare e metterci in guardia dai bias presenti nell’addestramento dell’IA. Timori che hanno già avuto una certa attenzione ma che non sono ancora studiati abbastanza. Ed è per questo che nella parte in cui il libro se ne occupa è possibile affermare che i contributori al libro siano stati capaci di deinire un framework interpretativo critico dell’innovazione che può essere una guida nell’analisi delle tecnologie di rete, indipendentemente dall’attualità delle soluzioni sviluppate proprio nell’IA.

Alla data del libro per esempio, il campione Gary Kasparov era stato già battuto a scacchi da un sistema di machine learning e lo stesso era accaduto a Lee Sedol nel gioco del GO; il chatbot Tay di Facebook era stato già avvelenato nei suoi dati di addestramento dall’esercito di troll su Twitter fino a congratularsi con Hitler, ma ChatGPT era ancora da venire. E, tuttavia le questioni etiche poste dal libro sono ancora irrisolte. Chi decide cosa è bene e cosa è male? La macchina o l’uomo? Viene facile dire l’uomo che la governa, ma cosa accade con i sistemi autonomi che non prevedono l’intervento umano? Ecco, Datacrazia pone quei temi, sociali e filosofici su cui ci interroghiamo ancora oggi: dalla sovranità digitale alle fake news potenziate dall’IA.